中國日報香港5月25日電(記者曾杏儀 張笑笑)莫言四月底前往香港參加“呂志和獎——世界文明獎”的獎項遴選工作。他在工作間隙接受了《中國日報》香港版獨家專訪,談及了對慈善的看法,認為施恩圖報不算真的慈善;回顧了自身成長歷程、感謝曾經的挫折與恩師的提攜;分享了對文學作品改編風潮的看法,認為改編是件好事情;也善意提醒年輕人要多讀經典。以下為采訪實錄。

“呂志和獎-世界文明獎”與自己的慈善觀

記者:作為“呂志和獎-世界文明獎”(以下簡稱“呂志和獎”)獎項推薦委員會的成員之一,您的主要工作是什么?最初是怎樣的緣由讓您加入委員會?

莫言:三年前(香港經濟學家)劉遵義 教授專程去北京見我,向我介紹“呂志和獎”的理念、背景、宗旨以及評獎程序。我感到此獎意義重大,相信之后會有越來越大的影響,可能推動人類進步。另一方面,如此高的獎金額 在全世界也是唯一的。

我的工作總的來說就是先參加小組討論,在每年匯集到委員會的漫長的名單中選出一個短名單,包括個人的和機構的;然后將選出的名單匯集到推薦委員會,從中再次篩選最終版名單提供給終審委員會,由他們決定哪一個機構或個人獲獎。

一開始我感到評選過程復雜,現在到了第三屆,我對自己所承擔的責任越來越清晰,整個過程也運轉得越來越熟練。

記者:“呂志和獎”的精神源于呂博士的慈善理念:倡導世界文明發展。您自己的慈善理念又是怎樣的?

莫言:世界上有很多慈善機構,大如聯合國、小至個人,我自己也做慈善。我認為,慈善是個人的一種內心需要。如果我滿足了別人的需要,我便感到很幸福、有意義、有價值,不期望別人回報。我想沒有一個真正的慈善者是期待別人回報的,施恩圖報不算真正的慈善。

中國有句古話:善欲人見,不是真善;惡恐人知,便是大惡。做了好事生怕別人不知道,這樣的人是讓人討厭的。做好事是自己內心的需要,是自我滿足,自我修養,以及對人格的完善。

記者:您印象最深的一次慈善經歷是什么?

莫言:正如我剛剛所說“善欲人見,不是真善”,所以關于我自己的慈善經歷我是不會說的。我可以說的是,我不會放過一切機會去做有益別人的工作。

過去說“有錢出錢,有力出力”,一個人不論職位多高、本領多大、有多少錢,都有需要別人幫助的時候。從這個意義上來說,所有人都是平等的。有的人捐了萬金,有的人只捐了小小的一個銅板,你能說他們的愛心有區別嗎?我覺得他們都是善與愛的表現。

記者:參與“呂志和獎”的遴選工作對您有何啟發?

莫言:宣傳此獎與我剛剛講的“善欲人見不是真善”相矛盾嗎?我想不是的。“呂志和獎”是面對全人類的一個世界文明獎,它關注的領域牽涉千家萬戶,關系到整個地球和人類的未來,是對正確人生觀、生活方式和發展模式的提倡和肯定,每位獲獎者的貢獻都讓人欽佩。我認為評獎的過程就是對文明正能量的宣傳。

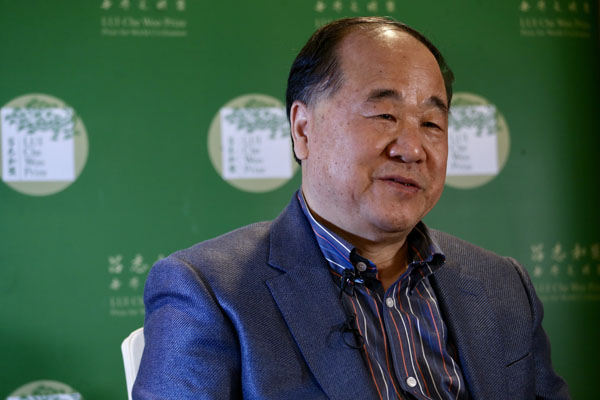

莫言

感謝故土,感念師恩

記者:您在老家山東高密縣最珍貴的成長記憶是什么?

莫言:我在老家呆到21歲,然后應征入伍參加軍隊。這二十多年在鄉村的生活,讓我感覺到農民與土地之間的充滿矛盾但又難以脫離的關系。一方面,農民依靠土地才能生存,土地給我們生產出莊稼;另一方面,土地耗盡了一代又一代農民的青春和力量。所以我記憶最深刻的就是土地和農民之間的關系,這在我后來好幾部作品中都有淋漓盡致的表現,比如《生死疲勞》。

我在農村的二十年,恰好是中國內地經濟生活比較困難的一個階段。在貧困的生活中,人性的表現是最充分的:人性當中的“惡”發揮得淋漓盡致。同時,人的善良、人性中光輝、明亮的一面也更加光彩奪目。它不像在富裕環境下呈現的那么曖昧,一切都很直接:一個人可以壞得很明確,一個人也可以好得令人炫目。這種觀念也影響了我小說的風格。我的小說《紅高粱》中,人物就是這么直接,愛就愛得轟轟烈烈,恨就恨得咬牙切齒,沒有善惡不明的曖昧態度。

我對家鄉的感受是矛盾的。一方面它確實與我血肉相連,另一方面我也覺得它束縛住了我,讓我得不到施展才能的機會。所以我曾經千方百計地想逃離它。但是,離開之后我又感覺這個地方像磁石吸引鐵一樣,用一種強大的力量把我往回拉。這就是故鄉的牽制。

記者:對故鄉的未來有什么期望嗎?

莫言:我的故鄉和全中國其他地方一樣,都經歷了改革開放四十年的歷程。(上世紀)八十年代著力解決溫飽問題,忽視對環境的保護。九十年代開始,人們的環保意識逐漸增強,開始認識到為了經濟發展而犧牲環境是得不償失的。所以我希望故鄉的發展也是建立在可持續的基礎上,不要只考慮自己這一代,還要考慮到千秋萬代,讓子孫在干凈美麗的環境中生存下去。

另外就是對傳統文化的保護。以前我們總是拆掉老東西,覺得新的才好。現在慢慢意識到舊的文化藝術、街道、建筑都是人類文化的重要遺產。我的家鄉現在有四個國家級非物質文化遺產項目:剪紙,泥塑,木板,茂腔(一種地方戲曲)。

記者:您人生閱歷豐富,經歷過最大的挫折是什么?

莫言:最讓我難以忘卻的挫折就是十幾歲的時候突然輟學,在應該學習的年齡被放逐到農村去放牛放羊,這件事對我的打擊是很大的。

但是從文學角度來講,這也為我后來的寫作提供了獨特的資源:年紀小小就進入成人的世界,與大自然建立了密切的聯系,對田野、牛羊、植物的情感超越同齡人。所以在挫折中也有所得。

由此可見,世間的事物都有兩方面,哪怕是大家認為的壞事,從另一個角度看也有一種積極的意義。

記者:回首歲月,您最心存感激的人是誰?

莫言:首先是父母親,沒有他們就沒有我;還有我的老師,短短五年的啟蒙教育讓我學會漢字,具有閱讀的能力;后來走上文學道路,有很多刊物、出版社和學校的老師扶持我,幫助我寫作。

我在獲得諾貝爾文學獎之后的演講中提到了徐懷中老師,他是當時解放軍藝術學院文學系的主任,對我的幫助非常大。

還有一位恩師是河北保定《蓮池》刊物的編輯,叫做毛兆晃。我的第一篇文章是他從眾多文章中選出的。那時全國年輕人都熱衷于創作,每個編輯部都會收到好幾麻袋的投稿,我的投稿在這種情況下引起他注意是很不容易的。

毛老師在看到我的作品之后,跑到山區我的部隊駐地找我,帶我去白洋淀 體驗生活,這樣才誕生了我的處女作《春夜雨霏霏》——我第一篇發表的作品。

老先生人很樸實,對文學青年的幫助是發自內心的,我之后每每想來都很感動。

還有《蓮池》編輯部的鐘恪民老師,他當時很年輕,文學觀念很新。我的一篇作品《民間音樂》,寫法比較現代化,編輯部的老師覺得不符合一貫風格,但是鐘老師特別支持,堅持說要作為頭條發表。

幫助過我的編輯有很多,但這幾位在最初的時候給我信心,讓我獲得了巨大的鼓勵。如果我的投稿長期得不到發表,人也會慢慢灰心喪氣;而一旦有文章被發表,也就一下子有了自信心和積極性,慢慢地成長起來。

論文學對人的教育功能

記者:您說過“文學是精神的熏陶和心靈的保健。從文學中可以認識自己及理解他人,推動世界文明發展”。您認為如何通過文學,提高人們,尤其是年輕人的修養?

莫言:文學對人的教育作用與其他學問不一樣,是潛移默化地讓你的情操得到陶冶,靈魂得到凈化,感情變得美好,正如杜甫的詩句“潤物細無聲”。持續地閱讀如托爾斯泰,巴爾扎克的經典作品,人自然會變得越來越豐富。

文學是寫人以及人的情感的,它不僅僅寫人的美好,也寫人的丑惡;不僅寫人性最光彩的一面,也寫人性最黑暗的一面。所以很多小說中有好人、有壞人、也有不好不壞的人;有好人辦的壞事,也有壞人辦的好事。它呈現給我們一個豐富多彩的人類的情感世界,塑造了形形色色的人物形象。

記者:如今科技發達,年輕人普遍面臨精力分散,時間碎片化的問題。您如何鼓勵年輕人重拾閱讀的興趣?

莫言:有人說手捧書本才算閱讀,我認為太保守。無論用什么工具,只要讀的是文學經典,效果都是一樣的。年輕人如果覺得手扶地鐵欄桿、捧著手機閱讀很愜意,也是可以的。我覺得閱讀的含義可以擴展,時代在變化,閱讀的方式也會變。

“快閱讀”這樣的一種閱讀方式,也有增加知識的作用,但要在文學方面有所增長,閱讀經典是必須的。經典文學經過了歷史的淘洗,對確定一個人美學趣味和審美高度來說非常重要,不讀經典,很難寫出經典,當然讀了經典也不一定能寫出經典。

記者:不久前,您在公開場合提醒年輕人“愛國之心不可變”,你覺得香港的年輕人,可以怎樣用閱讀加深自己的愛國之情?

莫言:年輕人要讀更多的經典作品,不讀紅樓夢和三國演義,本身是一個巨大的遺憾,我們的祖先創造了這么多美妙的藝術,唐詩、宋詞,那都是傳統文化的精華。

當然確定愛國情懷未必非要讀中國經典,也可以讀一下其他國家的作品,如《戰爭與和平》、《悲慘世界》。那里面也可以看到一顆又一顆火熱的愛國之心。俄羅斯人對俄國的熱愛,法國人對法蘭西的熱愛,照樣會讓我們感動。這是好的文學作品世代性的保證,它描寫了人類情感的普遍性。

論改革開放對文學的推動

記者:今年是改革開放四十周年,改革開放在您的成長和文學創作上具有怎樣的意義?

莫言:改革開放首先是讓我們眼界變得寬闊:我們看到的東西多了。我們讀到了過去讀不到的小說和詩歌;看到了過去沒看過的戲劇和電影;聽到了過去聽不到的音樂。它使我們認識到,對過去,我們的認識是那么少。

眼界寬闊了、可以學習的對象也多了,這是提高的基礎。寫作的提高是建立在大量閱讀的基礎之上,正如繪畫的提高是建立在大量臨摹的基礎之上一樣。

當然開放和改革不是單向的。在初期,是外面的東西(進來)多,慢慢地我們輸出的東西也越來越多,尤其是最近二十年來,中國文化對外影響和輸出越來越深入,越來越廣泛。

在文學方面,(上世紀)七十年代末、八十年代初,我們閱讀大量西方的作品;而從九十年代后期開始,中國作家創作的大量的當代作品被成批翻譯成英、法、德、意、和西班牙文等語言。我們在學習西方的時候,西方的作家也在向我們學習。

很多人說莫言受到馬爾克斯的影響,我曾說,希望將來有一天,某一個外國的年輕作家,說受到中國作家莫言的影響。這樣一個說法看起來是很狂妄,但我想它正在變成現實,因為現在,我看到一些介紹國外年輕作家的文章,有一些越南的、日本的年輕作家,他們開始公開地說,受到我的作品的影響。所以文學的交流是雙向的,只有這種交流是雙向的,進步才會更快。

論香港的文學環境

記者:您曾經提及香港獨特的語言、歷史及文化造就了很多優秀文學作品,比如劉以鬯的《對倒》,西西的《我城》等。隨著大灣區的發展,香港將與深圳、廣州、澳門等城市緊密結合。您認為這個獨特環境將為香港的文學氛圍帶來怎樣的生機?

莫言:香港的機會將越來越多。過去香港與內地交流受限,而現在這種限制變得越來越少。有人說香港是文化沙漠,我從九十年代開始就反對這種說法,我認為香港是文化綠洲。

在海洋里,冷水和溫水匯合之地必將產生豐富的魚類;在天空中,冷氣和熱氣觸碰之時必將降下甘霖。對文化來講,一個地區處于多種文化碰撞的地段,必定會產生自己新的文化。

我幾年前去過福建泉州,它是海上絲路起點,阿拉伯文化和東西方文化在這里匯聚,清真寺、教堂、廟宇并列其中,它吸收多元文化,并將其融合,達到你中有我,我中有你的境界。融合是創新的基礎,我對香港的判斷就建立在這個基礎之上。

劉以鬯,西西等老一代的作家是我們創作的典范,我在這些前輩身上得到很多教育。西西是我的老朋友和老師,她對我的幫助很大。比我年輕的優秀作家也有很多,如董啟章、亦舒等。當然還有金庸先生,我覺得武俠小說也是文學很重要的一個門類,沒有一個作家能像金庸那樣擁有眾多讀者。

香港的電影工業創造了那么多類型電影,本身就是電影史上值得研究的對象。文化是廣義的,包含音樂、美術、影視。隨著香港進一步的開放,接觸的東西越來越多,它產生新東西的機會也會增多,所以我對香港的未來充滿信心。

記者:香港與深圳距離很近,但感覺文化很不一樣。

莫言:昨天剛到香港,是我的鼻子先告訴我的:我感到氣味不一樣。你讓我說是什么不一樣,我說不清楚,但我確實聞到了在深圳沒有的氣味。可能是化妝品、海鮮等眾多氣味混合形成的“香港味”,這是一種“藝術味”。

好的文學作品就像餐廳,有自己獨特的氣味,一座城市也有自己的氣味。這個地方生活的人和創作者都是環境的一部分,他們必然受環境影響。如香港作家董啟章寫的《天工開物·栩栩如真》,這種香港編年史式的小說里就充滿了“香港味”。

記者:有沒有對您產生特別影響的中國內地作家和作品?

莫言:古典作品如《紅樓夢》、《三國演義》、《水滸傳》的影響自不必說,但對我有特別影響的應該是《聊齋》。

首先它談的是我故鄉山東的人,另一個原因是作者蒲松齡先生也是在民間成長的一位作家,他小說中的很多故事我當年在農村常常聽老人們談起。我以前產生過一個疑惑:到底是鄉間的知識分子讀了《聊齋》之后再復述給我們,還是蒲松齡先生聽了民間故事再寫成《聊齋》?我想兩者可能都有。

當然唐詩宋詞這樣的古典文學對每個中國人都產生了很大的影響,我們日常交流的話語、俗語很多都是來自文學經典和典故。

1949年前的作家如魯迅、張愛玲、沈從文的作品我很早就開始接觸,也很喜歡,一旦喜歡文風自然受到影響。

當代作家就不說了,說漏了不好,說出來排名分先后,也不好。但是我很關注同行的創作,大家都寫出了不能替代的作品。

談戲劇創作與改編風潮

記者:您目前在創作什么作品?

莫言:第五期《人民文學》將發表我的文學劇本《高粱酒》——根據我的小說《紅高粱家族》前兩章改編而成。現在以《紅高粱》為主題已經有了各種劇種,但我都不太滿意,所以自己改了一稿。

我是有戲劇情結的,從小受地方戲曲影響,一直想寫戲曲文學,讓演員在舞臺上演唱。

去年我在第九期《人民文學》上發表了戲曲文學劇本《錦衣》,根據我母親講的一個神話故事改寫而成;今年將發表《高粱酒》、以及在《十月》這個刊物發表歌劇劇本《檀香刑》。這個歌劇已經在山東演出了二十多場,可能年底會在國家大劇院表演。我這一年多在戲曲方面花了很多精力。

我一直有寫戲劇的強烈愿望,曾經也寫過《霸王別姬》、《我們的荊軻》這樣的話劇。寫小說不一定要寫對話,但是中國的傳統小說把對話放在重要位置上,通過對話交代人物性格。所以寫好對話是中國小說創作的重要前提。而寫話劇最重要的就是一群人說話,所以能把話劇寫好,寫小說的對話就游刃有余。

小說和話劇是不能互相替代的,但是好的小說必定有戲劇內核,而任何一部戲劇也可以改編成小說。一個戲曲劇本的受眾與小說是不一樣的。而作為一個小說家,看著自己的作品搬上舞臺與熒幕,被觀眾欣賞,這種感覺是令人陶醉的。這與小說家看到讀者在讀自己的作品是不一樣的感覺。

記者:對現在文藝作品的改編風潮您怎么看?

莫言:改編是很多藝術的基礎。因為小說的故事比較完整,人物塑造活靈活現,改編成戲劇比較方便,只要合理地篩選情節,比重新創作要容易,而且小說的讀者也有機會變成改編影視的觀眾。我認為改編是一件好事情,不是壞事情。